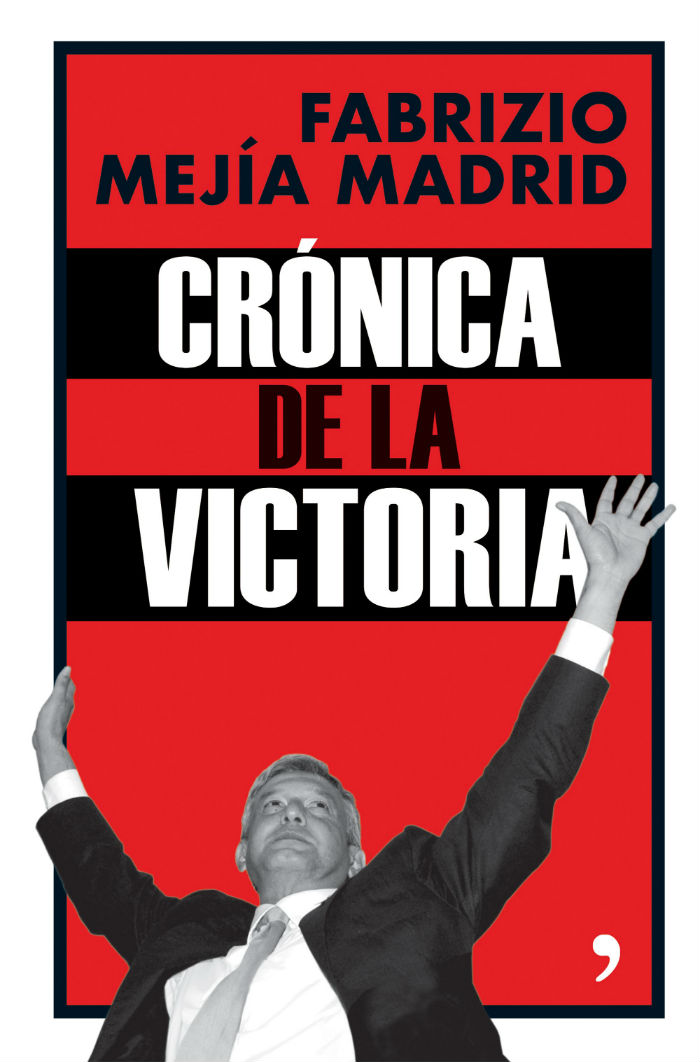

LECTURAS | ¿Cómo ganó AMLO la Presidencia? Fabrizio Mejía lo relata en Crónica de la victoria

LECTURAS | ¿Cómo ganó AMLO la Presidencia? Fabrizio Mejía lo relata en Crónica de la victoria

Por Redacción QP

LECTURAS | ¿Cómo ganó AMLO la Presidencia? Fabrizio Mejía lo relata en Crónica de la victoria

Por Redacción QP

Contado en tres grandes hitos, Crónica de la victoria es el legado escrito de la victoria democrática de un país: una narración del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en las recientes elecciones para presidente de México.

Es la crónica de un cambio de paradigma contada desde el momento en el que pueblo inunda la Plaza de la Constitución, el emotivo y esperanzador discurso del presidente electo y las millones de formas que tiene la Regeneración.

Con entrevistas personales, anécdotas inéditas y una exhaustiva investigación, Fabrizio Mejía Madrid cuenta de primera mano cómo se construyó AMLO, como personaje, qué representa para todos aquellos que votaron el pasado 1 de julio y por qué México se encuentra frente a un momento histórico sin precedentes.

Esta es la historia de una voz repetida durante años, una voz que muchas veces intentaron callar, pero que fue pasando de boca en boca, hasta convertirse en un canto nacional, dice el autor.

Fabrizio Mejía Madrid nació en la ciudad de México en 1968. Es autor de las novelas, Viaje alrededor de mi padre (2004), Hombre al agua (Joaquín Mortiz, 2004) que recibió el Premio Antonin Artaud, El rencor (Planeta, 2006), Tequila, DF (Random House/Mondadori, 2009), Disparos en la oscuridad (Suma de Letras, 2011), entre otras.

El fragmento de Crónica de la victoria, que se presenta a continuación a los lectores de SinEmbargo, es cortesía del autor y de la editorial Planeta.

El triunfo de AMLO el 1 de julio lo convirtió en el candidato más votado de la historia de México y también en el primero de izquierda que gana la Presidencia del país. Foto: Planeta

Función por adelantado de las 30 millones de representaciones

Ahí están, vienen por las calles, sin más consigna que sus sonrisas. Pienso que nunca los he visto celebrar, aunque los he visto indignarse. Salen por las escaleras del Metro, por Madero, como los villistas y los zapatistas del invierno de 1914, bajan de bicitaxis, aparecen. Ese es el aspecto de lo nuevo esta noche del primero de julio de 2018: aparecen sin ser convocados. Detrás de ellos no hay partido alguno, ni sindicato que los cite, les pase lista, les reparta ese único alimento de las elecciones mexicanas: la torta. Lo que existe es lo que se ve: gente que viene hasta el Zócalo, hasta el lugar adonde es- tuvo prohibido llegar durante los seis años del último alcalde del PRD, y que sólo sirve para juntarse, entre los cuatro poderes de la ciudad: el Palacio Nacional, el Ayuntamiento, la Catedral Metropolitana y los comerciantes. Están aquí y siguen llegando, sonrientes, con un gesto compartido, breve y poderoso: del puño emerge el dedo pulgar pintado de tinta indeleble. La frase universalizada en la complicidad entre desconocidos:

–¡Felicidades! ¡Ganamos!

Pero, ¿qué ocurrió? El fin del Partido Único tantas veces anunciado, con sus 75 años, más seis de su regreso. El rechazo a los treinta años de neoliberalismo, es decir, a disfrazar de voluntad general el que los altos burócratas hagan millonarios a sus compadres. El triunfo de una izquierda proscrita y perseguida desde finales de la década de 1950 hasta 1979 y que, cada vez que puede lograr la victoria, sea movimiento o partido, acaba en la cárcel.

Pero, ¿qué es? Es una revolución nacional vía las urnas. Es una rebelión a voto depositado de treinta millones de electores que jamás habían aparecido antes (la última elección presidencial se ganó con diecinueve millones, de los cuales cinco millones fueron votos comprados). Una rebelión que confía en su propio poder soberano y le otorga toda la importancia a cruzar las boletas como signo de que exige un cambio en las instituciones. Esa contradicción de todo lo que apela a la soberanía ciudadana: el poder supremo que sólo existe cuando se entrega; el voto que señala como ineficaces a las propias autoridades electorales; el voto que salva esta elección a pesar de quienes nunca pudieron detener la compra de sufragios, las llamadas telefónicas anónimas contra el candidato ganador, y hasta el robo de boletas unos días antes.

Pero, ¿qué es? Son los que vienen caminando y abrazados. Tienen, lo sé, esa convicción de que el voto, aunque sea ese acto único de un domingo cada tres o seis años, contiene una intuición moral: “Todos valemos uno y nadie más de uno”. Esa certeza moral que excede a toda ciudadanía: somos iguales y libres, aun- que sea sólo en el instante en que cruzamos una boleta electoral. Eso es lo que hay aquí: los que emergen de las casillas, animados por el reconocimiento mutuo de su igualdad: el pulgar al aire. Pero es también algo insólito que, en términos matemáticos, desquicia a quienes jamás creyeron en que la democracia mexicana estaba dividida en tercios: una mayoría que dictamina por medio del voto que no cree más que en su propia soberanía y la entrega en representación a quien ha repetido y denunciado durante doce años que no podemos seguir viviendo igual.

Aquí están y vienen llegando. Votaron preocupados por el estado del barrio, de la ciudad e, idealmente, por lo que todavía llamamos patria: todo lo que se encuentra afuera de nuestra puerta de entrada y que llamamos «lo público»; no un territorio de «los políticos», sino de todos los ciudadanos que, sintiendo el impulso moral, decidieron actuar para que las cosas no sigan igual; que se castigue, quitándolos de los lugares de privilegio, a los responsables de la corrupción y las injusticias; que hay una única salida y no importa lo que se diga sobre ella, no hay que cerrarla porque es la única que nos queda. Eso explica la refracción contra todo embuste, pero también contra la crítica no interesada que tiene la decisión de votar por López Obrador para que sea presidente. Esa impermeabilidad viene de una intuición moral.

–Ve cuando toman la hostia los católicos –me dice justo uno de los boleros de afuera de la Catedral–, que todos están contentos y se dan la mano.

–Sí, ¿qué tienen? –le contesto sin entender a qué va.

–Ahora estamos como ellos. Nada más que, en lugar de la hostia, parece que nos hubieran dado un pedacito de Patria.

Se vale celebrar. Se vale la épica y lo sentimental. Va el Carlos Pellicer a la mano:

El encanto siempre desconocido de las olas nuevas y el barullo de la espuma sesgada, Recuerda ese minuto heroico cuando el universo se nos desnuda en lágrimas, y sólo un acto de ternura nos pone en pie sobre las ruinas izándonos el alma.

Sobre ruinas izamos el alma. Hay algo de final de partida, de esperanza trágica. No de optimismo, que es la boba creencia de que todo será, por que sí, mejor. Ese vano optimismo fue del año 2000, cuando la llegada de Acción Nacional pareció, para algunos, el paso a una etapa sin PRI. No ocurrió así. Esta es una esperanza trágica, la de la última salida, la de que es posible que haya quedado algo después del naufragio y, con esas ruinas en los puños, empezar a reconstruir. La última salida fue protegida por cada uno de los treinta millones de votantes: no se permitieron repartir sus votos entre partidos, no quisieron arriesgarse a que les volvieran a hacer fraude, hicieron una tregua con las críticas:

–Hay que ver si lo dejan ganar y, luego, lo discutimos.

Votamos en masa y sin distinciones, como se abre una salida de emergencia. Sólo importó que se abriera y pudiéramos salir todos hacia ese pasillo, transitarlo con expectación, sin saber a dónde nos conduce. Pellicer:

Mi voluntad será como la tuya, numerosa y fanática,

sin temores ni exclusas.

Dos horas antes, mientras la televisión transmitía el discurso de aceptación de la derrota del candidato del PRI –”la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la Presidencia de la República. En este momento habré de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría”–, sonó el teléfono en mi casa. Del otro lado, la voz cascada de un viejo militante del 68 me dijo:

–No me digas qué pensar, dime qué sentir.

–Yo no sé –murmuré–, pero el Zócalo sabrá. Y así fue como llegamos aquí.

Somos los que supimos desde niños que nos iría peor que a nuestros papás.

Somos a quienes llaman “chairos”, “ajolotes”, “indignados”.

Somos los que ya no decíamos “Sonríe, vamos a ganar”, porque luego el Programa de Resultados nos derrotaba durante la madrugada.

Somos a los que les decían en cada elección: «Acepten la derrota. En la democracia se gana por un voto».

Somos los que nos asombramos con el ascenso de Salinas, el de Fox y el de Calderón.

Somos los que nunca entendimos por qué la gente no se indignó cuando Peña Nieto les quitó el petróleo y la educación pública.

Somos los que descreímos como nadie.

Somos tus vecinos que ponen a todo volumen a Carmen Aristegui para que se enteren.

Somos el país que vive entre las fosas sin nombre y las Casas Blancas.

Somos los que creemos en una Patria que son todos los de- más.

Somos a quienes el miedo les queda mucho más cerca que «Venezuela».

Somos los que nunca pensaremos como debemos pensar. Somos a los que, si vienes al Zócalo, verás.

La gente que viene al Zócalo a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es la izquierda coleccionada por sí misma: el cardenismo de 1988 –el del reclamo para que se contaran los votos y jamás el de la evocación de la educación socialista–, el zapatismo de 1994 –el que reconoce que México es racista y encuentra en la autonomía comunitaria una solución al descomunal despojo global–, la lucha contra el desafuero del alcalde electo de la Ciudad de México –que piensa que las opciones en la boleta no deberían ser palomeadas por el presidente en turno como una forma de dedazo enguantado en legalidad–, el estado de ánimo que en los dos fraudes, 2006 y 2012, denunció lo que obstaculizaba el simple depósito de la boleta en una urna y su conteo: el fraude cibernético y la compra de votos, la decisión de los poderes monopolizados por encima de lo que es tan simple: un domingo de cada tres o seis años, todos valemos lo mismo: uno.

La épica a la mano es la de lo pequeño. En cada uno de los treinta millones que han votado por él este primero de julio hay, por primera vez, la sensación de que tiene un efecto discutir las opciones, decidirse por una y levantarse para ir a votar. De eso se trata la presencia de los cuerpos en las calles: nadie los ha convocado, se han coleccionado a sí mismos, para dejarse ver, para abrazarse en un desenlace feliz por compartido. Además de la épica tan prohibida por los jueces cínicos que desdeñan todo triunfo de los más –aquí, los pobres; aquí, también, la clase media cuya existencia ya es sólo tarjeta de débito, indignada por la corrupción; aquí, el millón de familias sin poder salir de la frecuencia de la violencia y el miedo cotidianos–, además de esa heroicidad que significa ir a votar en un país en donde, entre el sufragio y su conteo, siempre se interpone el dinero, la trampa, también ejercemos en público la otra prohibición: lo sentimental. Desde Eugenia León cantando La paloma hasta el recuerdo de los puños apretados en el desafuero de 2005 y el desenlace por punto cinco de 2006, las lágrimas se abren paso. La felicidad es una forma de la modestia. Es breve pero densa. Dice Pellicer: «La hierba crece en la humildad». La paloma, una canción de las tropas de defensa contra la invasión francesa, suena en el Zócalo desde una bocina que, supongo, está amarrada a un poste de luz en la esquina de la calle de Madero. Es una canción que se hizo popular entre las tiendas de campaña –plásticos– del plantón de 2006, el que evitó que la gente, indignada por el fraude de 0.56 por ciento, se fuera al Palacio de San Lázaro a impedir que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa tomara la silla imperial. No sabíamos que, falto de legitimidad, decidiría lo que todo dictador en apuros: declarar una guerra. Escogió al «crimen organizado», un enemigo al que no se le puede derrotar porque no existe como tal, como contrincante, como alguien que puede firmar la paz o decretar una tregua. El fraude del 0.56 en la madrugada se sintió como una usurpación. Por eso la canción que cundió durante el plantón que lo denunciaba fue ésta, que combina los días en que la República se movía en una carroza por la frontera norte y los días en que se esperaba vanamente que los tribunales decidieran contar voto por voto y casilla por casilla para saber quién había ganado la presidencia:

El año sesenta y cuatro, válgame Dios

Estábamos en la guerra de intervención

La danza de la paloma hacía furor

En medio de los desastres de la nación

Maximiliano con todos sus traidores

Se creían invencibles los invasores

El presidente Juárez y sus patriotas

No se desanimaban con las derrotas

Se vino el invasor

Por toda la nación

Ah, destruyendo nuestros hogares

Sin tener compasión

El año noventa y cuatro así pasó

Estábamos en la lucha de sucesión

La danza de las monedas hacía furor

Por los dioses de la guerra y la corrupción

Si a tu frontera llega una paloma

Cuida que no sea buitre lo que se asoma

Cuánta falta nos hace Benito Juárez

Para desplumar aves neoliberales

No te quiebres país

Aquí está mi canción

Que un águila y una serpiente

Defienden la nación

Ay, palomita, de ayer y hoy

Contra el racismo y la intervención

Vuela, paloma, a las fronteras

Quita una estrella a su bandera

Que no queremos imperialismos

Estamos hartos de su cinismo

Que nuestros aires son soberanos

Somos chinacos y mexicanos.

Los que hemos llegado hasta aquí pasamos por todo: no es lo mismo ganar, que te dejen ganar; no es lo mismo ganar y que te dejen gobernar –todavía resuenan las televisoras pidiendo la renuncia del primer jefe de Gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas–; no es lo mismo ganar que enunciar un porvenir. El “quizás” es su única ocasión. Pero existe ahora en las calles ocupadas por miles de cuerpos que se presentan sin ser convocados por un poder. ¿Qué dicen con su aparición? Me acuerdo de unos versos de Carlos Pellicer, a cuya campaña externa al senado en 1976, le debe Andrés Manuel López Obrador su entrada en la política:

El acto de pensar se vuelve canto

y nuestra vida al borde de la noche comienza a despertar.

No hay que volver a nada.

Ya casi hemos llegado a nube firme.

Un vapor seguro. Eso es el movimiento. El velo macizo cuya entrada en la historia es nombrarse como histórico. Se entra de espaldas, mirando las derrotas del pasado y a sus muertos. No puede entrarse de frente porque el porvenir no se puede ver, salvo nombrarlo como quizás. Se usa a un hombre que tiene tres nombres: Andrés, para quien lo conoce; López, para quienes creyeron que haciéndolo un hombre común le restaban en vez de sumarle; Obrador, para quienes es la idea de alguien que hace, que concibe, que compone, que gobierna y no sólo administra. López Obrador es el hombre que quiere actuar pero que no lo dejan. Es el hombre de los obstáculos y por eso su triunfo es de la esperanza trágica. No del optimismo como fe ciega en que las cosas se van a despejar, sino de quien tuvo que tomar los restos que nos dejó el naufragio para hacerse de una barca. La felicidad de este Zócalo es la de sostener el cuello delante de una tempestad.

Andrés era un militante del partido que surgió del fraude de 1988 cuando, silenciosamente, se mudó con su familia a un departamento de Copilco 300, frente a la Universidad Nacional. Yo vivía en la planta baja del edificio 16, desde 1985, y me lo topaba en las madrugadas; yo llegando de los despojos de una sobremesa dilatada hasta el arrepentimiento, y él saliendo, recién bañado, a trabajar. Nos dábamos los buenos días y él se metía en el Metro y, a veces, hablaba por el teléfono de la esquina. Sólo una vez hizo una fiesta, el día de su cumpleaños: el pasillo olía a pescado y se escuchaba una marimba. Tiempo después se mudó con Rocío, enferma de lupus, y sus hijos, a unos departamentos del parque de enfrente, el Hugo B. Margain, a un edificio viejo desde el que algunos representantes del Consejo Nacional de Huelga de 1968 vieron la toma de Ciudad Universitaria por el ejército. Cuando lo desaforaron por órdenes del presidente Fox para que no compitiera en la boleta, desde ese parque daba sus conferencias de prensa. Las paredes en torno se llenaron de notas de apoyo: “Peje, El Toro”. Desde entonces es el hombre común, el vecino discreto, el hombre cuya medianía enfurece a los oligarcas del dispendio.