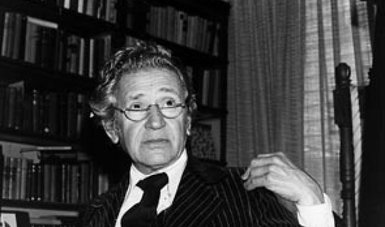

El Quehacer Político en la cultura a través del enfoque///Litza Deniss Durán Espinosa///A 107 años del nacimiento de Juan José Arreola y su legado

Por Litza Deniss Durán Espinosa

El narrador jalisciense transformó fragmentos en arte, combinando ironía, lirismo y absurdo

Retazos de letras, ápices narrativos, miligramos prodigiosos de palabras. El jugar de lo breve. Juan José Arreola fue un hombre de fragmentos, un narrador que entendió que la vida no es una línea recta, sino una sucesión de retazos, de voces y silencios. Su obra, profundamente jalisciense, es también universal: desde Zapotlán habló al mundo con un lenguaje que no se conformaba con describir, sino que jugaba, inventaba, se rebelaba en sus minuciosidades. Fue maestro, editor, promotor y, sobre todo, un artista que transformó el cuento breve -y la brevedad en sí- en una forma de arte mayor.

Hoy, a más de un siglo de su nacimiento, su figura permanece viva: en las aulas donde aún se leen sus textos, en los concursos literarios que llevan su nombre, en las bibliotecas y monumentos de Guadalajara, en las calles de Ciudad Guzmán donde todavía se recuerda su voz, y también en las discusiones sobre su vida personal que nos obligan a mirar la historia literaria con ojos críticos. Arreola fue un hombre luminoso y contradictorio, un juglar fragmentario cuya obra y memoria siguen interpelando a México, y una de las figuras literarias más importantes que Jalisco le dio al mundo.

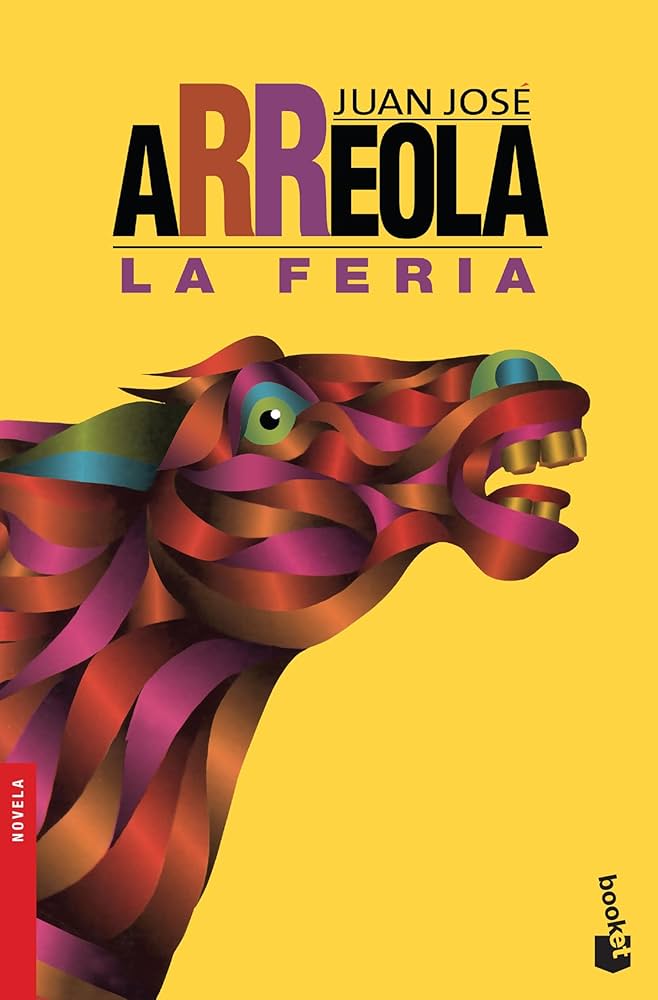

Juan José Arreola nació el 21 de septiembre de 1918, en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, en el sur de Jalisco. Fue el cuarto de catorce hijos en una familia de origen humilde. Su padre, Felipe Arreola, era comerciante, y su madre, Victoria Zúñiga, provenía de una tradición campesina. Creció en un hogar bullicioso, entre hermanos, carencias materiales y una fuerte religiosidad marcada por el contexto de la Guerra Cristera, que dejó huella en la vida cotidiana de su pueblo. Zapotlán era, en ese tiempo, una comunidad profundamente ligada a la tierra, a las ferias patronales y a una religiosidad festiva y solemne. Ese ambiente, con sus rumores, leyendas, voces colectivas y personajes pintorescos, sería la cantera simbólica de “La feria”, su novela más célebre.

A pesar de no haber cursado estudios formales completos -abandonó la escuela a temprana edad por motivos económicos-, fue un autodidacta apasionado. Esa curiosidad intelectual lo acompañaría toda su vida y se reflejaría en su estilo literario, erudito y lúdico. En su juventud, impulsado por su inclinación hacia las artes escénicas, se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela Teatral de Bellas Artes. Allí se formó como actor y declamador, participando en radionovelas y montajes teatrales. Este contacto con la oralidad y la puesta en escena influyó mucho en su manera de concebir la literatura: para Arreola, la palabra escrita siempre estuvo ligada al ritmo, al tono, al gesto de la voz.

Más adelante, obtuvo una beca que le permitió viajar a París, donde fue alumno de Louis Jouvet y participó como comparsa en la Comédie-Française. El teatro le enseñó el arte de la voz, del gesto mínimo, de la respiración que se convierte en símbolo. Sin embargo, pronto comprendió que su verdadera escena estaba en la escritura; por problemas de salud y de adaptación, regresó pronto a México, donde poco a poco se consolidaría como escritor y editor.

Constructor de universos breves

De regreso en México, Arreola comenzó a colaborar con revistas literarias como “Pan y Eos”, junto a figuras de la talla de Juan Rulfo y Antonio Alatorre. Su pluma se convirtió en un laboratorio donde lo breve adquiría hondura, y lo irónico se mezclaba con lo lírico. También trabajó como editor y corrector en el Fondo de Cultura Económica, donde su obsesión por la precisión lingüística halló un terreno fértil.

Fundó espacios editoriales de gran relevancia como la colección “Los Presentes” y la dirección de la Casa del Lago de la UNAM. Pero fue su incursión en la narrativa breve lo que lo catapultó como figura central de las letras.

Su fama no brotó de un sólo suceso, sino del conjuro sutil de su narrativa: obras como “Varia invención” (1949) y, sobre todo, el celebrado “Confabulario” (1952), lo elevaron como maestro de la microrrelatística, un artesano del cuento breve que vestía lo cotidiano de símbolos, humor, memoria y prueba del absurdo. En “Confabulario”, queda al descubierto su síntesis entre ensayo y cuento; fragmentos afilados que condensan universos, donde lo cotidiano se desdobla en lo filosófico, lo absurdo y lo poético.

Con “La feria” (1963), su única novela, erigió un palacio caleidoscópico de fragmentos y voces sin un protagonista central, que captura la pulsión de su Zapotlán natal durante su feria patronal, a través del fluir del presente, el rescoldo de la historia y el latido colectivo.

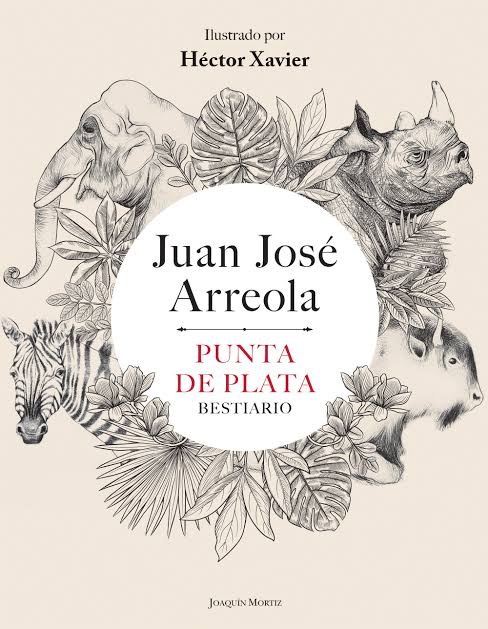

“La feria”, construida en 288 fragmentos sin cronología fija, no tiene narrador dominante: el pueblo entero es quien habla, y cada voz es una rendija de historia, rumor y paisaje colectivo, revelando la textura íntima y social de Zapotlán. Esta novela le valió el prestigioso Premio Xavier Villaurrutia. También destacan títulos como “Punta de plata” (1958), “Bestiario” (1972) y “Palíndroma” (1971). Sus páginas desbordan ironía, lirismo y un estilo que rompió con el realismo predominante, al apostar por la experimentación formal, la sátira y un sentido del humor que exploraba tanto lo cósmico como lo absurdo.

Los claroscuros del maestro

Docente, editor, agitador cultural, encendió voces jóvenes que, todavía hoy, susurran su nombre en las aulas. Fue también un gran formador de escritores, pues compartió su experiencia en talleres literarios y en medios masivos, llegando incluso a la televisión, donde transmitió su pasión por la lectura a un público amplio.

Arreola jugó un papel decisivo en el surgimiento de José Agustín, uno de los autores más representativos de la llamada Literatura de la Onda. Cuando José Agustín tenía apenas 16 años, llevó un manuscrito a Arreola: era “La tumba”, novela que reflejaba la voz rebelde, juvenil y urbana de los años cincuenta y sesenta en México. Arreola, que además de escritor era editor y maestro de escritores jóvenes, reconoció de inmediato el talento de ese adolescente. No solo lo animó a continuar, sino que ayudó a pulir el manuscrito y fue clave para su publicación.

Pero como toda voz poderosa, su eco trae con él sombras: las acusaciones de mujeres que lo conocieron y lo admiraron, cuya presencia hoy repliega el aura idealizada del creador, y nos empuja a repensar cómo celebramos los talentos envueltos en contradicciones humanas. En 2019, la escritora Elena Poniatowska afirmó en su novela “El amante polaco” que fue abusada por Arreola en 1954, quedando embarazada, y que su primer hijo nació al año siguiente sin llevar su apellido. También la escritora Tita Valencia, en su obra “Minotauromaquia. Crónica de un desencuentro” (1976), narró una relación violenta con Arreola, quien la superaba en edad por casi dos décadas. Frente a la polémica, la familia Arreola difundió cartas donde las autoras expresaban afecto hacia él, intentando contrarrestar la versión de abuso, aunque el debate permanece abierto.

El estilo “arreoliano” y su legado

Arreola se distanció del realismo narrativo dominante en su tiempo. Su escritura es fragmentaria, breve y experimental. Sus relatos son cápsulas de ingenio donde se cruzan el ensayo, la fábula y el cuento. Su humor es fino y a menudo despiadado, su lirismo apunta tanto a lo filosófico como a lo existencial. Su figura es esencial para la literatura jalisciense y mexicana porque representa la capacidad de universalizar lo local: Arreola creó personajes y situaciones profundamente mexicanos que, sin embargo, dialogaban con las grandes tradiciones literarias occidentales.

A su muerte en 2001, sus restos fueron depositados en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, un reconocimiento al impacto de su legado. En los rincones dorados del lenguaje, Arreola se convirtió en juglar madrugador de lo inexplicable, en mago que dibujaba con palabras la fisura del humor, la grieta del alma y la geometría cambiante de la memoria. Su voz, silenciosa y escurridiza, nunca quiso convocar épicas, sino confesiones cósmicas, conspiraciones de lo insignificante. Fue el poeta que convirtió el cuento breve en templo, el narrador que afirmó que la realidad, esa maleable materia, solo existe si uno la reduce a frase precisa, absurda y luminosa.

La vocación docente de Arreola fue intensa. En la Universidad de Guadalajara, impartió clases y talleres que formaron a generaciones de escritores. Su nombre hoy lo llevan el Centro de Investigación Teatral y el Centro de Escritores, espacios que perpetúan su influencia. También da nombre al Concurso Nacional de Cuento, que cada año convoca a jóvenes narradores de todo el país. Su legado cultural en Jalisco también se refleja en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, inaugurada en 2012 y considerada una de las más importantes de América Latina.

En 1987, cuando nació la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la primera edición estuvo dedicada a él. Fue un reconocimiento simbólico.

A más de un siglo de su nacimiento, Juan José Arreola sigue siendo una figura imprescindible: un escritor que supo elevar el cuento breve a la categoría de obra maestra, un innovador de la forma literaria y un jalisciense universal cuya obra permanece viva y vigente. Juan José Arreola fue un artesano de la fragmentación: en su vida, cada oficio alimentaba otra vocación; en su escritura, cada palabra contenía universo. A su memoria se celebra la evidencia de que en una frase breve se puede convocar lo cósmico, lo risible, lo íntimo.

PARA LEER

Obras de Juan José Arreola

- ”Sueño de Navidad” (1941)

- ”Hizo el bien mientras vivió” (1943)

- “Varia invención” (1949)

- “Confabulario” (1952)

- “Punta de plata” (1958)

- “La feria” (1963)

- “Palíndroma” (1971)

- “Bestiario” (1972)

- “Confabulario total” (1962, edición ampliada)

Distinciones y reconocimientos

A lo largo de su carrera, el escritor recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Jalisco de Literatura y el ya mencionado Premio Xavier Villaurrutia, distinciones que confirmaron la originalidad de su obra.

- Premio Jalisco de Literatura (1953)

- Premio Xavier Villaurrutia (1963)

- Premio Nacional de Ciencias y Artes (1979)

- Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo (1992)

- Premio Alfonso Reyes (1997)